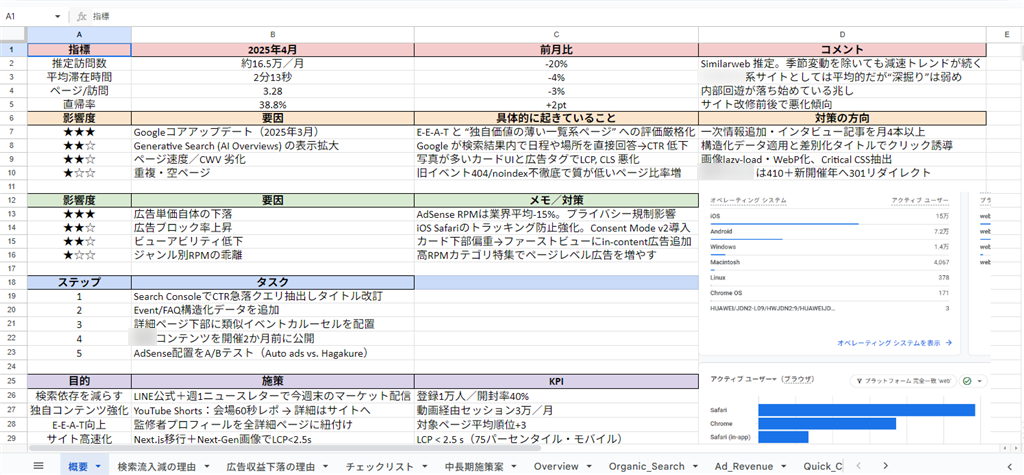

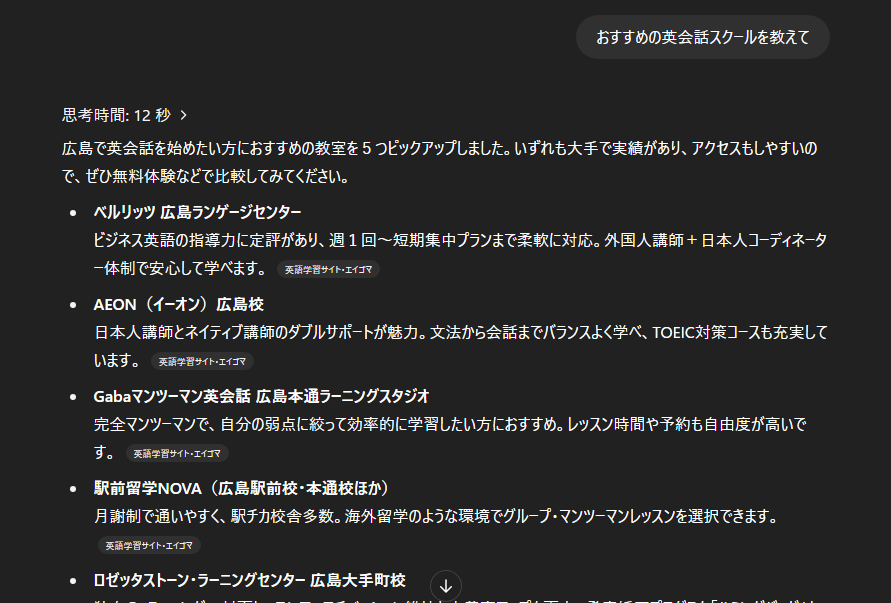

先日、現在お仕事をしているC社の社長から「実はPV数と広告収益が、去年の今頃と比べかなり落ちているんです」と相談を受けました。

Analyticsを確認させてもらうと、去年の今ごろと比べてPV数が20%のダウン。

さらに、広告もCPCも20円ほどだったのが6~7円にまで落ち、会員登録数は去年の今頃と比べて半分しかないというじゃないですか。サイトのリニューアルの忙しさで後回しにしていたらしい……。

急いでChatGPTにサイトを分析してもらい、結果をちゃちゃっとスプレッドシートにまとめて、問題とその理由、対策を提出。

これを元にデザイン会社さんとミーティングすることになりました。正直、このままだとかなり厳しい状況らしい……。このままでは私のお仕事が1つ減ってしまう可能性もあります(汗)

AIの進化によって、検索エンジンのあり方が大きく変わろうとしています。これまでのSEO対策は「キーワードで上位表示されること」を目的としてきましたが、今では「AIが引用しやすい情報を提供すること」が、新しいSEO成功の鍵となっています。

というわけで、この記事では、AI検索の基本や、ブログ運営者がこれから知っておきたい「LLMO」という考え方を分かりやすく解説していきます!

AI検索とは何か?

最近では、GoogleやYahoo!のような「検索エンジン」だけでなく、「ChatGPT」や「Gemini(ジェミニ)」などのAIを使った検索も増えてきましたよね。これらのAIは、私たちが入力した質問に対して、インターネットの情報を組み合わせて答えてくれています。

これまでだったら、「買って良かった掃除機」と調べると、大手ショッピングサイトの商品(画像)やサイトのリンクが並んでいただけでした。

でもこれが今では、AI検索の場合だと「吸引力ならこれ」「コスパ重視ならこれ」みたいに、ちゃんと目的別に教えてくれる。

このようなAIの仕組みは「生成AI(ジェネレーティブAI)」と呼ばれ、ChatGPTやGeminiはその代表例です。これらは、大量の文章を学習し、自然な文章を作ったり質問に答えたりする能力を持っています。

そして、最近ではこのAIが「どのサイトを参考にしているのか」が注目されています。つまり!あなたのブログ記事が、AIにとっての“参考資料”になるチャンスがあるというわけです。

これまでのSEOと何が違うの?

これまでは、Googleで上位に出るようにする「SEO(検索エンジン最適化)」が大切でした。「キーワードを入れる」「記事の構成を整える」「役立つ情報を書く」などの工夫が必要でしたよね。

では、AI検索ではどうでしょうか?

たとえば、私のこの記事。「綴化 モンスト 違い」で検索すると一番上(AI概要の次)に表示されますが、AIによる概要からは引用されていません。

AIはGoogleやBingなどの検索エンジンを使いながらも、独自の方法で情報をまとめて答えを出しています。つまり、検索で上位に出ていても、AIに引用されるとは限らない!なので苦戦している(苦戦していく)というわけです(苦笑)

また、Google検索では「公式サイトや大手メディア」が上に来やすい一方で、ChatGPTのようなAIは個人のブログでも役立つ内容なら引用してくれることがあります。

こんな感じで、AI検索では「どんなサイトでもチャンスがある」のが特徴です。とはいえ、まだAI検索経由でサイトに来てくれる人の数は少なめです。

情報通信業や金融業、保険業では導入・利用が進んでいる一方、卸売業や小売業、サービス業では10%[1]前後と低い水準にとどまっています 。

だからこそ、いま大事なのは「基本的なSEOをしっかり続けること」。AI検索で上位に出るためにも、まずはこれまでのSEOの土台がとても大切になります。

[1]:【報道発表】企業における生成AI活用の格差浮き彫りに -規模別・業種別の利用状況・課題と今後の展望-

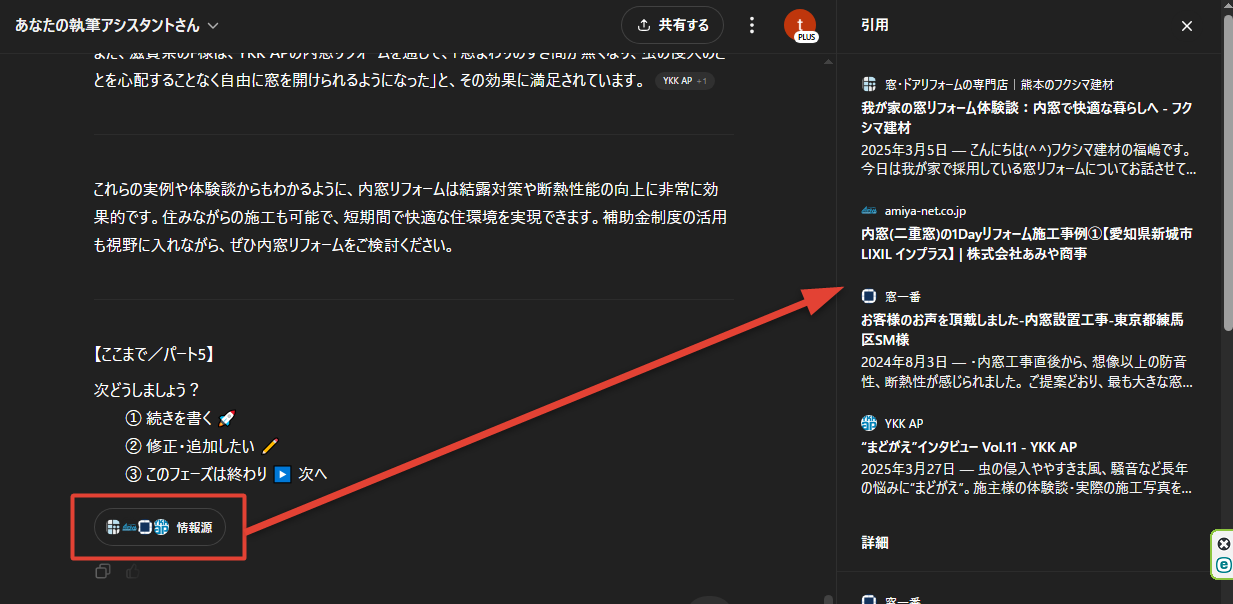

引用の仕組みと背景

-2.png)

-2.png)

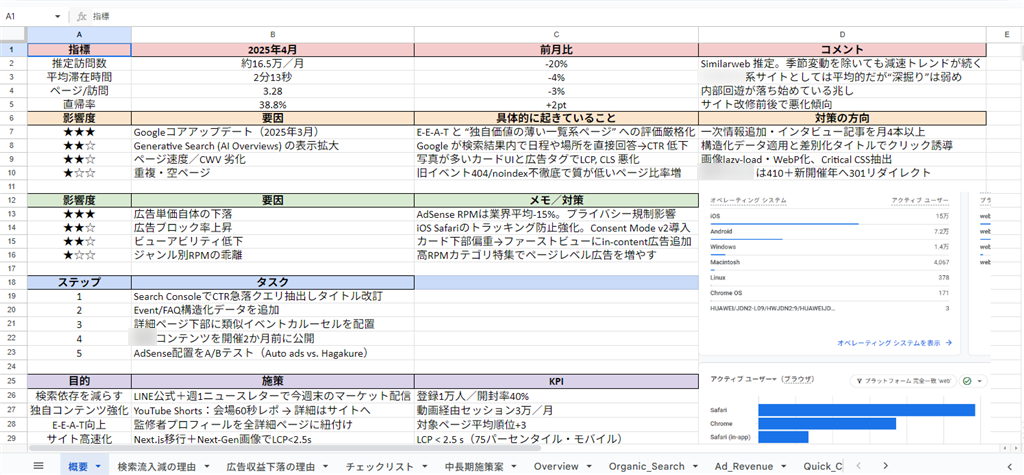

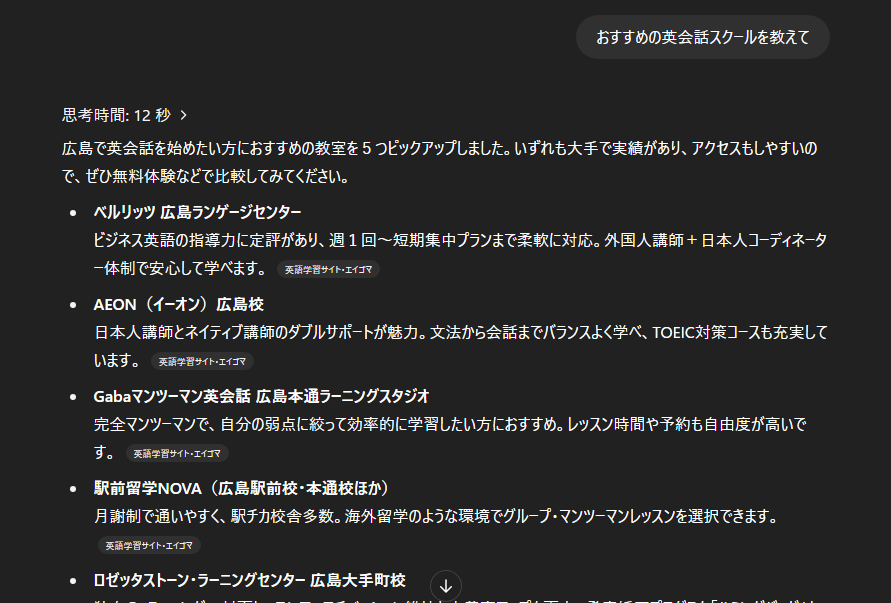

AI検索では、私たちが質問したときに、AIが「参考になる情報はどれかなあ?」とインターネットを見回して、信頼できるサイトから情報を引っ張ってきます。これが「引用(いんよう)」と呼ばれる仕組みです。

たとえば、ChatGPTに「おすすめの英会話スクールを教えて」と聞くと、おすすめの理由を添えて提案してくれますよね。

このとき、AIはどこかのWebサイトや記事の内容を参考にして、回答を作っているんです。その参考にされた元のサイトが、いわば「引用されたサイト」というわけです。

つまり、あなたの書いたブログ記事が、AIの回答に引用されるようになれば、多くの人にあなたの情報が届くチャンスが増える、ということ!

実際に、AIの画面に「情報元」としてリンクが貼られているのがわかるかと思います。こうなると、AI経由での新しいアクセス(流入)が見込めるようになります。

私が作成中のSEO執筆プロンプト(近日noteで公開予定!)も、参照したサイトのURLを提示するように指示しているので、このように、いろんな形で「情報元」として引用しています。

では、どんな記事がAIに引用されやすいのでしょうか?それを知るには、まずAI検索の現状を少し見てみましょう。

流入データから見る現状

AI検索ってすごそう!と思うかもしれませんが、2025年の現時点では、まだ一般的な検索(Googleなど)に比べると、AI経由の流入はとても少ないのが現状です。

たとえば、海外の調査によると、AIチャット経由のWebサイト訪問は全体の0.17%ほど[2]と言われています。つまり、1000人がWeb検索をしても、そのうちAIから来るのは1〜2人くらい、という割合です。

日本でも同じような状況で、「AIに引用されたけどアクセスは1日2件だけだった」という声もあります。

ただし、これにはジャンルによって差があるようで、とくに「AI関連の話題」や「最新のITトレンド」を扱っているブログでは、ChatGPTからのアクセスが10%を超えるケース[2]も出てきています。

さらに、OpenAI(ChatGPTの開発元)は、2024年11月に「ChatGPTサーチ」という検索機能を有料ユーザー向けに公開しました。12月には無料ユーザーにも使えるようになり、AI検索の利用者はどんどん増えてきています。

今すぐに大きなアクセスが来るとは言えませんが、これからの成長に備えて準備しておく価値があるということですね!

[2]:63% of Websites Receive AI Traffic (New Study of 3,000 Sites)

引用されやすいブログの特徴とは?

-1-2.png)

-1-2.png)

では、AIはどんな記事を引用しやすいのでしょう?

結論から言うと、以下のような記事が選ばれやすいとされています。

- 正確な情報が書かれている

→ 信頼できるデータや出典をきちんと記載していること - 構成がわかりやすい

→ 見出し(H2・H3)が整理されている。質問→答えの流れがある - 具体的に書かれている

→ 抽象的な説明より、「実例」「数字」「ステップ」があるとベター - 独自の意見や視点がある

→ ただのまとめ記事ではなく、経験や分析が盛り込まれている

また、AIが読むときには記事のコード(HTML)構造も重要です。

たとえば、「H1(記事タイトル)が2つある」「画像に説明(alt属性)がない」といった状態だと、AIが内容を正しく理解しにくくなります。

つまり、人間にとって読みやすい記事=AIにも理解しやすい記事になるといういことですね。画像のalt属性は、とても効果があるのでやっていない人は一度、騙されたと思って設定してみてください。

まとめると、AI検索に引用されるには、次の3つが大切です。

- 正確で信頼できる情報を提供する

- 見出しや構成を整理して分かりやすくする

- AIが読みやすい構造(HTMLなど)で記事を作る

今はまだアクセスが少ないかもしれませんが、今のうちから意識して記事を作っていけば、将来的に大きなリードにつながる可能性がありますよ!

AI検索でも重要なSEO

AI検索が広がってきたとはいえ、その土台になっているのはいまだに、そう!「検索エンジン」です。

つまり、AIは情報をゼロから作っているのではなく、GoogleやBingなど、既存の検索結果を参考にしています。

Google/Bingの共通点と違い

ここでポイントになるのが、どのAIが、どの検索エンジンを使っているのかを知っておくことです。

- ChatGPTやCopilot(コパイロット):Microsoftの「Bing検索」を使っている

- Gemini(旧Bard)やGoogleのAIモード:Google検索を使っている

- Perplexity(パープレキシティ):GoogleとBingを組み合わせ+独自情報も

- Jasper・JenSparkなど:一部Bingベース、独自クローラーで補完あり

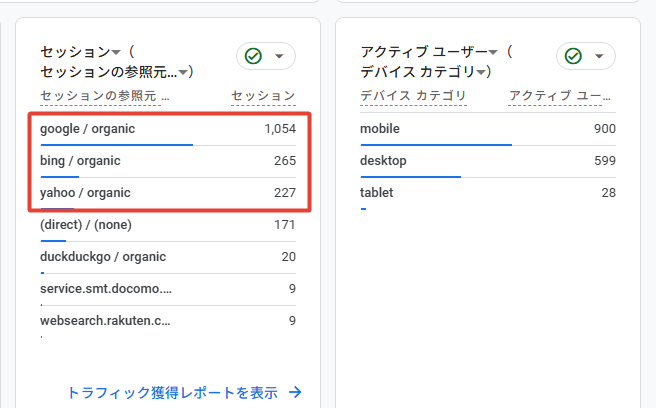

つまり、AIに引用されるには、BingやGoogleで上位に表示されることがとても大事。ちなみに、私のこのブログだとGoogleからのオーガニック検索がほとんどですが、Bingからも少しですけどあります。

ついでにいうと、モバイルからのアクセスが圧倒的に多い。

GoogleとBingの検索結果には少し違いがあります。簡単にまとめるとこちら。

| 特徴 | Bing | |

|---|---|---|

| 評価対象 | 公式・大手メディアに強い | 個人サイトも評価されやすい |

| キーワードの重視度 | 文脈や意味を重視 | キーワードの一致を重視 |

| リンク評価 | 数と質どちらも重視 | 特に「質」の高いリンクを重視 |

| ソーシャルシグナル(SNS拡散) | あまり重視しない傾向 | ある程度影響あり |

| マルチメディア(画像・動画) | テキスト重視 | メディア表現も得意 |

たとえば、同じ記事でも「Googleでは上位に出ないけど、Bingでは1ページ目に出る」というケースもあります。つまり、AI検索対策=GoogleだけでなくBingにも目を向ける必要があるということです。

実際に私の記事でみてみると……

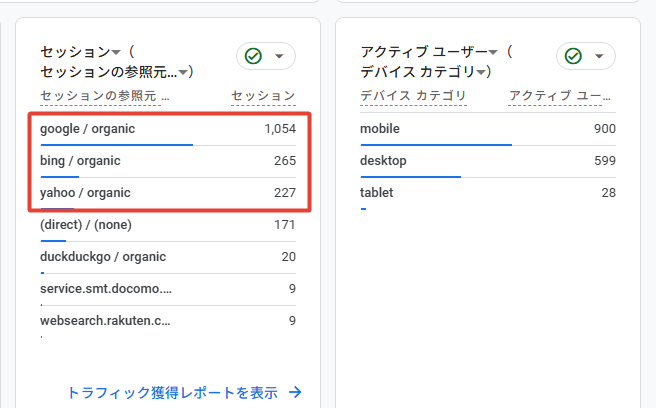

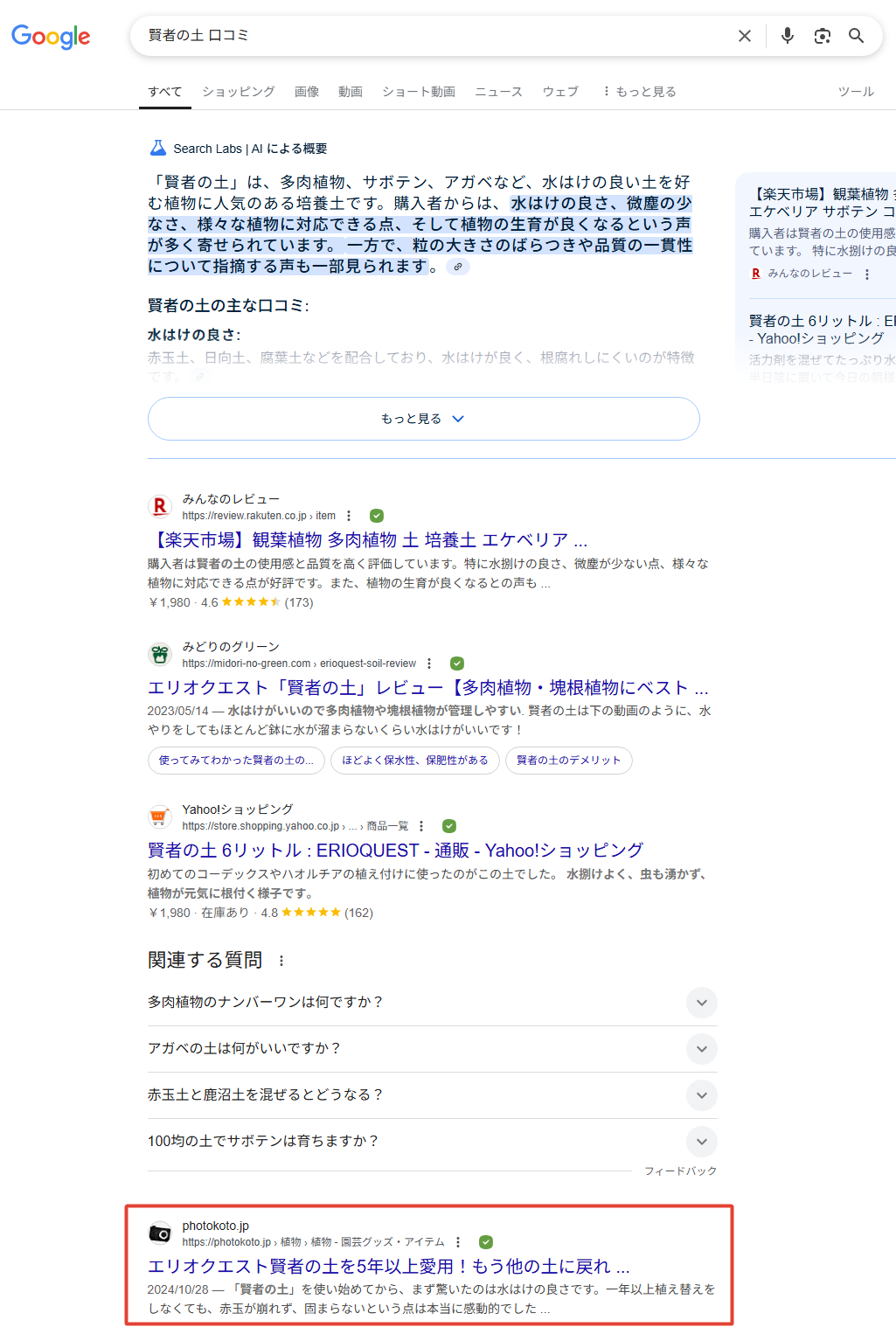

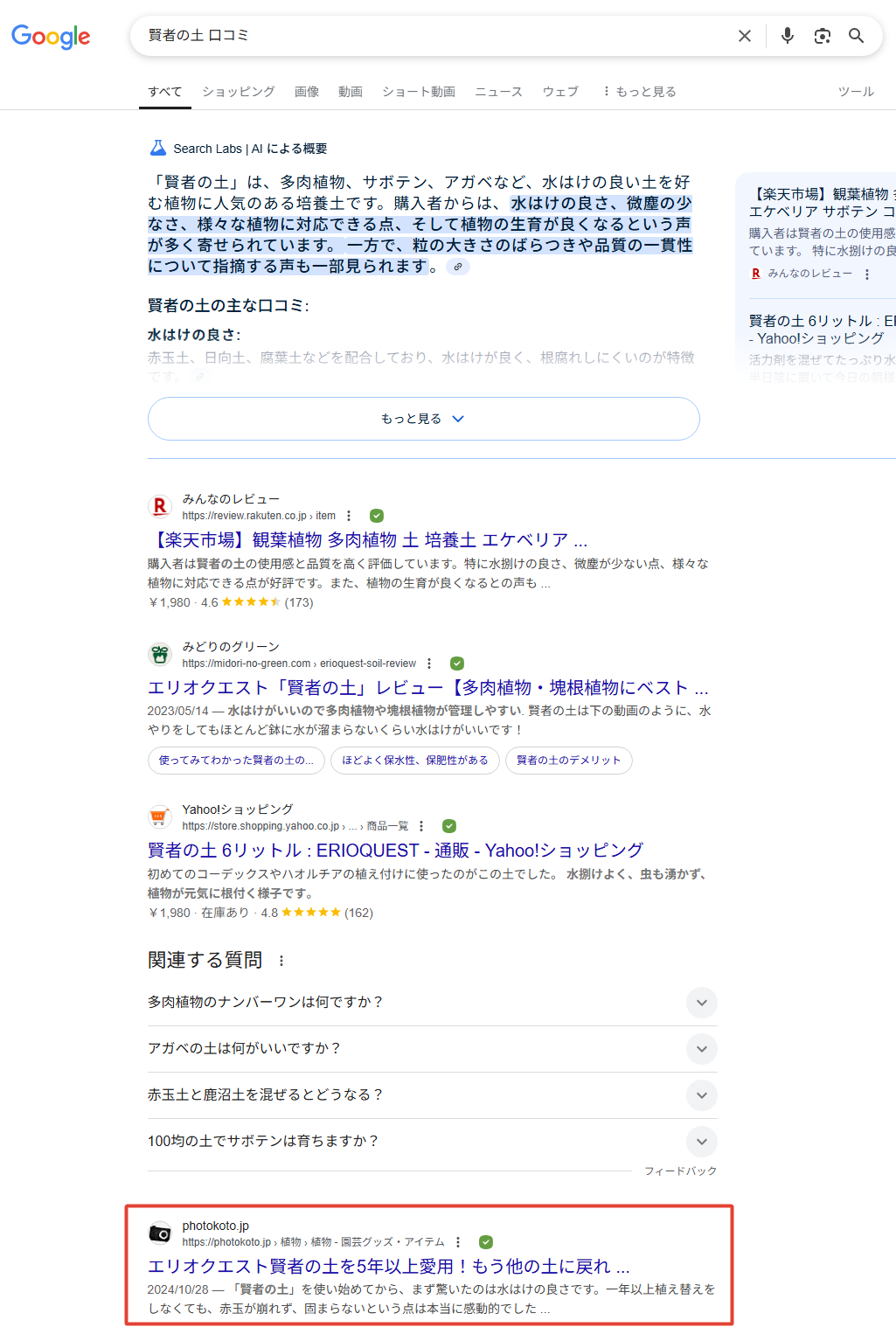

Googleで「賢者の土 口コミ」で検索してみます。

AIによる概要があって、大手ショッピングサイトが続いて、4番めあたりに私の記事が表示されています。AI概要のリンクをクリックすると、こんな感じ。

リンク先も大手ショッピングサイトになっていて、個人ブログのようなサイトの引用は見当たりません。

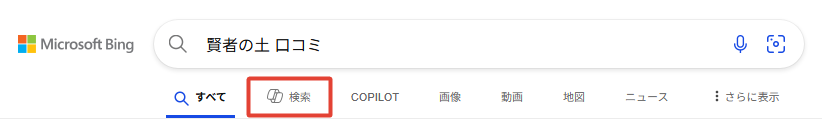

次に、同じようにBingで検索してみます。

Bingでは私の記事が2番目に表示されています。

さらに、検索バーの下にある「検索」ってところでみると、

私の記事が大手サイトにまざって引用されていることがわかります。

まとめでもしっかり引用されていますね。

という具合に、GoogleとBingだけでもだいぶ違うというのがわかると思います。

実際の記事はこちら↓

まず押さえるべき基本施策

じゃあ、BingやGoogleで評価されやすくなるために、まず何から始めればいいでしょうか?

難しいことはありません。大切なのは、今までSEOで言われてきた「基本のき」をしっかりやることです!

1. タイトルと見出しの整理

- H1(記事タイトル)は1ページに1つだけ

- H2・H3など見出しの階層を整える

- キーワードを自然に含める(詰め込みすぎはNG)

2. 読みやすい文章構成にする

- 最初に「結論」や「要点」を書く

- 見出しごとに話題を分ける

- 箇条書きや表を使って視覚的にもわかりやすく

3. 外部リンク・引用元を明記する

- 公式の情報源(政府、企業、研究など)をリンク付きで示す

- 「誰の話か」がわかるようにして信頼性を上げる

- AIもリンクを評価する傾向がある

4. 画像や動画の情報を補う

- 画像には「alt属性(説明文)」をつける

- 図解やスクリーンショットがあれば積極的に使う

- AIも画像説明を読む場合がある

5. メタディスクリプションを設定する

- 記事の要約文を設定しておくと、GoogleにもAIにも伝わりやすい

- 各ページで重複しないように注意!

「当たり前のこと」と思うかもしれませんが、実は多くのブログでこの基本が崩れているのが現状です。

また、WordPressなどを使っている場合は、構造化マークアップについても少しずつ意識していくと良いでしょう。これは、AIが「これはレビュー」「これはFAQ」といったことを理解しやすくなる技術です。

ここでは長くなってしまうので割愛しますが、なんと、この構造化マークアップ、SWELLだと結構簡単に作成できます。ちなみに、私のこのブログもSWELLです。

あともう一つ。

AI検索に出てくるためには、自分のサイトが「信頼できる」と思われることがとても重要です。そのためには、定期的に役立つ情報を発信し、「あ、このサイトよく見るな」と思われる状態を作ることが大切です。

まとめると以下。

- AI検索でも、SEOの基本は変わらず大事

- GoogleとBingの両方を意識した記事作りをする

- 読みやすく・構造が整っていて・信頼される記事を目指す

これを続けていけば、AIに選ばれる記事に一歩ずつ近づいていけます。

今後注目すべきAI最適化

ここまで、AI検索で引用されやすくなるための「基本的なSEO施策」や、「構造の整え方」について解説してきました。

では今後、AI検索がさらに一般化していく中で、どんな準備をしておくべきなのでしょうか?

ここからは、よりAI時代に適した検索対策=LLMOやAIOと呼ばれる取り組みについて、整理してお伝えします。

LLMOとAIOの違いと定義

最近よく聞く「LLMO(エルエルエムオー)」や「AIO(エーアイオー)」という言葉。なんだか難しそうに聞こえますが、意味はとてもシンプル。

- LLMO:Large Language Model Optimization

→ ChatGPTのような大規模AIが引用しやすくなるように最適化すること - AIO:AI Optimization

→ より広く、AI検索全般に向けた情報発信やサイト設計の最適化

つまり、どちらも「AIに情報を見つけてもらいやすくして、引用されるチャンスを増やすための工夫」ということです。

これまでのSEOが「Googleに見つけてもらって検索上位に出す」ための対策だったのに対して、LLMOやAIOは「AIに見つけてもらって答えに引用される」ための新しい考え方です。

ただし、根本はSEOとほぼ一緒。なぜなら、AIもGoogleやBingの情報をもとにしているから。なので、「AIのために特別なことをしなくちゃ」と焦る必要はありません。

むしろ、いままでSEOに力を入れてきた人ほど、LLMOにも強くなれるのです。

いつ本格対応すべきか?

ここで「じゃあ、いつから対策をはじめればいいの?」という疑問が出てくると思います。

「今すぐLLMOやAIOをやらなきゃいけないの?」

「これからAI検索は本当に広がるの?」

結論から言うと、今は“準備しておく”段階で、急がなくてもOKだと思っています。

なぜなら、前にも書いたように、2025年の今でもAI検索からのアクセス数はまだまだ少なく、ある調査では、AI検索からの流入は全体のわずか0.17%程度と言われているからです。

とはいえ、今後は確実に増えていくと考えられています。理由は以下の通り。

- ChatGPTの検索機能が無料ユーザーにも開放された(2024年12月)

- GoogleもAIモード(AIによる検索回答)を導入し始めている

- ユーザーが「検索よりAIに聞く」ことに慣れつつある

- AI検索での引用実績を計測できるツールが増えてきた(Ahrefsなど)

つまり、半年〜1年後には、AI検索への対応が本格的に求められる時代が来ると見られているのです。

いまのうちに、少しずつ準備を進めておくことで、他の人より一歩リードできますよ!

今から始められるAI検索対策5ステップ

-3.png)

-3.png)

- 自分の記事に「よくある質問」形式の見出しを追加する

→ 例:「Q. AI検索で引用されるには?」「A. 信頼される情報が必要です」 - 記事の構成を見直す

→ H2・H3をしっかり整理して、AIが情報を取り出しやすくする - 情報の出典リンクをつける

→ 「この情報はどこから来たのか?」を明示することで、AIにも信頼されやすくなる - 自社名・サービス名でAIに質問してみる

→ ChatGPTなどに「おすすめの●●会社は?」と聞いて、自社が出てこないかチェックする - LMSテキストを設置する(WordPressユーザー向け)

→ AI向けのサイトマップのようなもので、設置しておくと「お守り」的に安心できる

「LMSテキストって何?」と思った方へ

AIに「うちのサイトにはこんな内容がありますよ!」と伝えるための特別なファイルです。イメージとしては、Googleの「サイトマップ」AI版のようなものですね。

このファイルを設置しておくことで、AIがあなたのサイト構造を理解しやすくなり、重要なページを見つけてもらいやすくなると言われています。

WordPressでの設置方法(プラグインで簡単)

WordPressユーザーであれば、以下のプラグインを使えば簡単に対応できます。

おすすめプラグイン:「Website LLMs.txt」

使い方と設定方法は、ウェブプロさんのこの↓記事が参考になるかと思います。

このように、WordPressを使っている方なら、簡単な操作でAI対応が一歩前進します。「AIが読みやすいサイト」を意識するなら、今のうちに準備しておきましょう!

AI検索対策の土台はSEO

-1-1.png)

-1-1.png)

ここまで、AI検索やLLMOについて解説してきました。「AI検索」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実はいままでやってきたSEOの延長線上にあるものなんです。

ChatGPTやGeminiといったAIは、私たちが検索する代わりに答えを探してくれる便利な存在。でもその答えは、GoogleやBingなどの検索エンジンの情報をもとに作られています。

だからこそ、「AIに引用される記事」を目指すには、まずGoogleやBingで“見つけてもらえる記事”を作ることが何より大切というわけです。

すでにブログを書いている方は、基本的なSEOをしっかりやっていれば、それだけでAI対策の半分以上はカバーできています。そして、その延長としてLLMOやAIOのテクニックを少しずつ取り入れていけばOKです。

焦らず段階的に対応しよう

大事なのは、「今すぐAI対応しなきゃ!」と焦らないことです。現時点では、AI検索からのアクセスはまだごくわずか。でも、これから確実に増えていくことは間違いありません。

だからこそ、いまできる準備をコツコツと積み重ねていくことが、1年後、2年後に大きな差になります。

以下に、初心者の方でも今すぐ取り組めるポイントを5つまとめますね!

初心者向け:今すぐできるAI検索対策チェックリスト

- ブログ記事のH1、H2、H3を見直して、構造を整理する

- 1記事に1つのテーマで、読みやすい流れを意識する

- 出典(データ・情報元)をリンク付きで示す

- AIにも読み取りやすいように、alt属性やメタディスクリプションを設定する

- WordPressユーザーは「llms.txt」プラグインを入れておく

どれも難しいことではありません。むしろ「なーんだ、いつものSEOと同じじゃん!」と思った人は、もうAI検索対策の素地ができている証拠です。

これからの時代、「Google検索で上位に出る」だけでなく、「AIが紹介してくれるサイト」になることも意識していきましょう!

AI検索とSEOの橋渡しになる「LLMO」対策を、いまから始めよう

AI検索が広まりつつある今、ブログ運営者にとって「AIに引用される」という新たな目標が生まれています。

とはいえ、焦る必要はありません。なぜなら、LLMOやAIOといったAI検索対策も、基本はこれまでのSEOと同じ考え方で進められるからです。まずは正確な情報をわかりやすい構成で伝えること。Hタグの整理や出典リンクの明記など、基本のSEOを丁寧にやっていきましょう。

加えて、Q&A形式の見出しを増やす、AI向け構造(LMSテキスト)を用意するといった小さな工夫が、将来の引用につながっていきます。

今は土台を固める時期。未来のAI検索に備えて、一歩ずつ前進していきましょう!

-1200-x-630-px-2.png)

-1200-x-630-px-4-630x331.png)

-1-630x420.png)

-800-x-512-px-850-x-512-px.png)

-800-x-512-px-850-x-512-px.png)